書類を片付けながら、ふと手の甲に鼻を近づける。石鹸の匂いがするだけだ。少々過敏になりすぎているのかもしれない。現場から離れて久しいのに、ほとんど習い性になっている。妻は、血の臭いをひどく嫌うから。

局の建物を出るとき、水音を聞いた。奥の駐車スペースで、同僚が車両を洗浄しているのだろう。ポケットに手をつっこんだまま、ゆっくりとそちらへ歩いてゆく。

吹きかけられた水は車体を伝ううち、茶褐色に染まってコンクリートへと滴る。ホースを握っているのは、初老と言っていい年齢の女性だ。一声かけると、眉を寄せた険しい表情で振り返る。だが、私を見るやたちまち相好を崩した。

お互いの家族に関する他愛の無い会話。内容は以前に話したことばかり。同じ職場に居合わせただけの、出自も年齢も異なる二人の間に深い理解があるとは思わない。けれど、言葉を交わすときの仕草や表情に、私の心は安らいだ。安らぎとは暖かではなく冷えているのだと気づいたとき、私はずっと拒絶してきたものを許せると思えた。ふと会話が途切れ、夜勤へのねぎらいを言いおいて帰途につく。

ラッシュ時と言っていい時間帯にも、田舎の単線は高い乗車率からほど遠い。戸口の席へ崩れるように腰を下ろすと、急に体を重く感じる。最近ではいつも、このまま立ち上がることができないのではないかと思う。定時退社に週二日の休みが約束された閑職である。収支の固定した、毎年同じ数字を並べるだけの経理に、職務上のストレスなど生じようがない。確かに、年齢を言われればその通りだ。ただ、不安になる。休息をわずかに上回った疲労が体の奥底へ澱のように積もって、駱駝の背に置く藁の例えのように、いつか私を壊してしまうのではないかと。

車内の様子を見渡すと、やはり誰もが疲れているように見える。だがそれは、慰めを求めた願望の投影に過ぎないのだろう。向かいの窓へ視線を戻せば、薄暗い景色を背にして一人の男が映りこんでいる。スーツ姿のくたびれた中年だ。あの頃、誰がこの未来を予想しえただろう。本当に、長い回り道だった。私は、来し方を振り返るような気持ちになる。

結局のところ、はぐれ者の居場所は、はぐれ者たちの中にしかなかった。少女との旅を終えた私は、家のローンを返済しながら子を成すような当たり前の日常を求め、職探しに奔走した。合法だったとは言え、有名な大量殺人者の片割れだ。人定作業をすれば、すぐにそれとわかる。応募する片端からすべて不採用。いま思えば当たり前のことだ。しかし、それほど切実で、それほど何も知らなかったのだ。途方に暮れた私は、ほとんど唯一のコネを頼りに清掃局を訪ねた。

――もっと早くに連絡をくれればいいのにさ。水くさいねえ。

面会を求めに来た私は、よほどくたびれていたのだろう。見るなり、相手は声をあげて笑った。

――机はもう用意してある。あのときからね。功労賞だよ。

言いながら、皮肉っぽく口の端を歪めてみせる。

――まあ、あんたたちのせいでこの部局もいずれ、ゆるやかに解体されていくんだろうが、公務員にはちがいないからね。入り口は関係ないさ。あんたがあの娘を引き受ける限り、私はあんたを引き受けるよ。それが私の、仁義ってやつだ。

ともに日常へ帰ることを求めたのに、結果として私たちを受け入れたのは、非日常と隣合わせの一隅だった。やくざ者は任侠を隠れ蓑にして弱者をからめとり、コネや情実は排除すべき俗劣な悪習だと人は言う。けれど、かけられた言葉に涙が出た。

私は長い間、社会での己の位置を定めてこなかった。観測の定点を持たなければ、現実をいかようにも断罪できる。ゆえに、私は何も知ることができなかったのだ。どこにも所属しなければ、すべては意味の無い繰り言として通り過ぎてゆく。所属することで、人は己が壊してはならない最小限を定める。その約束は、小さな灯火となって闇を照らす。そして、別の誰かが周囲で灯火をかざしていることを知る。人類を存続させることを決めた人々が身を寄せあい、この世界の実相である暗闇に、共同体という名付けの微かな光を切り取ってきたのだ。

古来、数々の伝承で想定されてきた神々とは、世界の埒外にいて誰とも約束をしない存在の暗喩であった。すべてが意味を持たないならば、ただ破壊を繰り返すことで自足できる。そして、すべてを壊し続けることは、誰にも救えぬ永遠の孤独を生きることに他ならない。かつて、この身は一柱の神だった。やがて人々と約束を交わし、朧な灯火をかかげ、この肉は人となる。神代の騒擾が去ると、残ったのは人の世のしんとした静寂だった。

神を捨て、人として手に入れたものを愛しているかと問われれば、間違いなく愛着はある。愛情は他者へ向かうが、愛着は己へ向かう。そして、倦怠は新たな関係の構築を億劫にさせ、結果、愛着が増幅する。あるいは、この静寂を拒否できないほどには、私も歳をとったということかもしれない。

郊外にある駅舎の灯は早々に消える。夜空を見上げればいくつもの星座がくっきりと浮かびあがり、赤い帯が筆を走らせたように縦断しているところだけが、子どもの頃の記憶を裏切っていた。最寄り駅から中古の一軒家へと歩くこの十五分ばかりは、いまの私にとってすべての社会性から離れることができる唯一の時間だ。深い闇に身体の輪郭が薄れると、自我もじわりと溶け出してゆく。安逸とともに、十代のときそうだった何者でもない自分へと還る。間遠に並ぶ防犯灯が光の円錐を投げ、そこへ踏み入れるとき、闇に拡散した分子は私へと再構成される。そして、戻りきれなかったわずかの澱が羽虫となって街灯の周辺を舞う。だとすれば、この自我はきっといつかすべて消失してしまうに違いない。私はたぶん、その日を心待ちにしている。

いつもの角を曲がり、遠目に我が家を確認する。門扉が薄暗ければ問題ない。でなければ、何かがあったということだ。そしていま、開け放たれた戸口から差しこむ家の明かりが、ほっそりとした人影を浮かび上がらせている。妻だ。

気取られないほどわずかに、歩調を速める。もはや異変を確信していたが、それを深刻に受けとれば妻は動揺するだろう。門扉に手をかけると、笑顔とともにさりげない調子で帰宅を告げた。途端、妻は胸のうちへ倒れこんでくる。青ざめ、震え、涙を流す。あの頃と変わらぬ肉付きの薄い、それでいて柔らかな肢体。背中を撫でてやりながら、栗色に染まった髪に白い一房を発見する。やはり、あれから時間は流れたのだ。

愛する妻に向けたいくつもの優しい、当たり前の言葉。けれどそれを聞くとき、なぜか身内の疲労はかすかに、水を含むように重くなった。泣き顔に刻まれた皺は、かつてより長くそこへ残る。妻の言葉は一向に要領を得ず、家の中へ入るよう肩を抱いてそっと促すと、わずかに首を振った。その仕草が、事の顛末を理解させる。心配しないよう言いおくと、ダイニングキッチンへと向かう。

割れた食器と食べ物が散乱し、広がったソースが床を汚す。椅子は横倒しになり、テーブルは壁との並行を失う。その無秩序の中に、黒髪の少女が仰向けに横たわっている。瞬間、倒錯した印象が私を襲った。ここは古代の王の居城であり、我が娘はその主菜として饗されるのだ。王の名は知っている。王の名は――

そこで背後に妻の気配を感じ、私の幻視は破られた。タートルネックに包まれた胸元はかすかに上下しており、どうやら意識を失っているだけのようだ。

――強く叩いたつもりはなかったの。

妻の心に刻まれた深い傷跡。あれからもう、十年以上が経つというのに、それは決して癒えようとしない。私たちは皆、傷跡に足をとられる。幾度も幾度も、繰り返してしまう。そこにあるとわかっているのに、滑稽なくらいまた、同じ場所で転ぶのだ。

――言うことを聞かなくて、だから……

ふいに耳鳴りがし、外界が遠ざかる。じつに不思議だ。予の少女は目の前で気絶しているのに、鈴のような愛らしい声が後ろから聞こえた。ぬめるような黒髪の質感を楽しみながら、うなじへと腕を回して予の少女を抱え起こす。軽く頬をはたいてやると、艶めかしい呻き声とともに意識を取り戻した。

魚の腹の肌理をした白い肌。

紅をはいたように真赤な唇。

大きな瞳は澄んだ湖というより、むしろ森の奥に隠された沼のようだ。しばらくして、眠ったような瞳に焦点が戻ると、私の首へ力無く両腕をからめてくる。すぐ耳元での嗚咽に、背筋へ電流が走った。

この美しい生き物は、予を頼っている。予へ依存している。

予なしでは生きられず、呼吸の如く予の関心を必要とする。

この穢れない魂を、そう、予は恣に蹂躙することができる。

灯火が消え、闇がゆらめく。魔のような、永遠と同じ長さをした一瞬。

――……さん、吉之助さん。

人の名が呼ばれ、神が去る。振り返れば、幼子の寄る辺なさで、妻が身を震わせている。そして、怯えた表情の娘が、腕の中で私を見上げている。

その瞬間、理解した。かつて私に向けられた、瞳に宿るかぎろいの正体を。

ああ――

両親が見ていたのは、この光景だったのか。

ふいに、悲しみが私の胸を浸した。人のいない雪山のような、静かな悲しみだった。

娘を抱き上げ、立たせてやる。そう、ならばやりとげなくてはならない。二つの傷から、この穢れない魂を遠ざける仕事を。

――どこも痛いところはないね。

言いながら頭に手を乗せてやると、こわばった表情はようやく緩んだ。

――怪我はないみたいだ。大丈夫だよ、万里子。片付けたら、みんなで食事にしよう。

微笑みが、不自然にならないように。妻の両目から涙がこぼれ落ち、かすれた声がしぼりだされる。

――ごめんなさい、吉之助さん、ごめんなさい……

きっと明日から、疲労はいっそうつのるだろう。昼は色を失い、夜は長くなるだろう。

人生という名の永遠が、いまようやく始まったのだ。 <了>

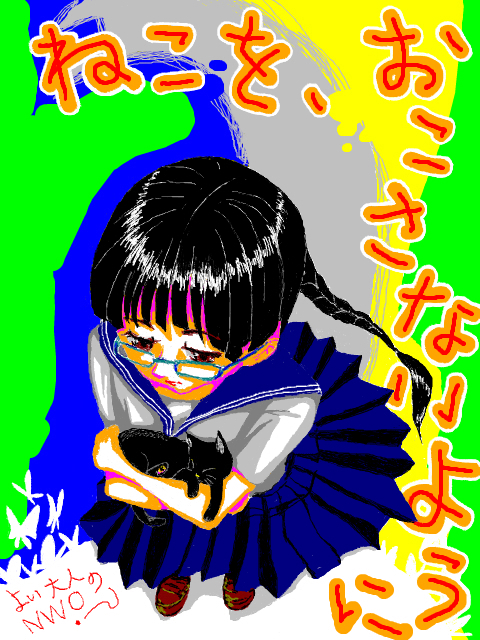

猫を起こさないように